どうも、パン職人のけんです。今回はおうちでライ麦20%入りカンパーニュを焼いてみました。

私は個人的にシンプルな配合(リーンな配合)のパンが好きですが、カンパーニュはその中でも特に好きなパンの一つです。

そのまま食べてももちろん美味しいですが、サンドイッチにしてもとても美味しいです。ハム、チーズ、バター、マスタード、レリッシュがあればもう気分は最高!

そんなカンパーニュですが、よくあるレシピだとライ麦粉は全く入れなかったり、入れても5~10%程です。香りづけ程度ですね。

ですが今回のカンパーニュはライ麦粉を粉全体の20%配合しています。20%入ると香りづけ程度ではなく、しっかりとライ麦粉の存在を感じることができます。

小麦とは違った独特の香りと食感を持ちつつ、ライ麦パンよりも食べやすい。そんなカンパーニュだと思います。

今回のレシピだと合計作業時間は約2時間30分~3時間です。別の記事で説明したスタンダードな製法のフランスパン作りでは合計作業時間が5時間強かかるので、同じフランスパンでも、そちらと比べると短時間でパンを作ることができます。

なお、今回のライ麦20%入りカンパーニュ作りは動画でも紹介しています。

動画では長さの都合上、詳細な説明を省いている部分もあり、こちらの記事の方が詳細に説明していますが、動画の方が分かりやすい部分もあると思うのでよろしければ併せてご覧ください。

それでは作り方を紹介していきますね!

目次

ライ麦20%入りカンパーニュのレシピ(材料)

まずはライ麦20%入りカンパーニュ作りに必要な材料・レシピを紹介します。

【レシピ】

- 強力粉:210g

- 小麦全粒粉:30g

- ライ麦全粒粉:15g

- ライ麦サワー種:90g

- インスタントドライイースト:1.5g

- 塩:6g

- 水:150g

今回は粉全体の20%をライ麦粉にしていますが、レシピを見ただけだと計算が合わないと感じるかもしれませんので少し説明します。

レシピに書かれている粉を足すと、強力粉210g+小麦全粒粉30g+ライ麦全粒粉15gで合計255gです。

そのうちライ麦全粒粉が15gなので、計算するとライ麦粉は5.88%になってしまい、20%になりません。

ですが、実はライ麦粉はちゃんと20%入っています。計算が合わない分のライ麦粉はどこにいるかというと、ライ麦サワー種に含まれています。

ライ麦サワー種はライ麦全粒粉と水が1:1なので、90gのサワー種にはライ麦粉が45g含まれています。

この分も含めて粉量を計算すると、強力粉210g+小麦全粒粉30g+ライ麦全粒粉15g+サワー種に含まれるライ麦全粒粉45gで合計300g、そのうちライ麦粉は合計60gなので、計算するとライ麦粉が20%入っているという計算になります。

ちょっとややこしいですね!

ライ麦サワー種を使わない場合

今回のレシピではライ麦サワー種という自家製天然酵母を使っていますが、用意できない場合はこちらのレシピでも作ることができます。

【レシピ(サワー種なしver.)】

- 強力粉:210g

- 小麦全粒粉:30g

- ライ麦全粒粉:60g

- インスタントドライイースト:1.5g

- 塩:6g

- 水:195g

先ほど、ライ麦サワー種はライ麦粉と水が1:1と説明しましたよね。

ライ麦サワー種ありのレシピだと90g入れますが、これに含まれるライ麦粉と水は45gずつなので、サワー種を入れない代わりにライ麦全粒粉と水を45gずつ増やしています。

強力粉

普通、カンパーニュなどのフランスパン作りには、中力粉や準強力粉、フランスパン用粉と呼ばれる小麦粉を使います。

ですが、今回はカンパーニュ作りでありながら、強力粉を使います。なぜかというと、ライ麦粉を粉全体の20%配合しているからです。

パンはイーストなどの発酵種が作り出す炭酸ガスを、パン生地中のグルテンがキャッチすることで膨らみますが、ライ麦粉はどれだけこねてもグルテンができません。

今回のレシピでは粉全体の80%が小麦粉、20%がライ麦粉なので、小麦粉100%のパンに比べると、作られるグルテンは単純計算で20%少ないことになります。

グルテンが少ないとキャッチできるガスの量が減るため、パンのボリュームが出にくくなってしまいますが、それを解決するためにフランスパン用粉ではなく強力粉を使います。

フランスパン用粉と比べて強力粉はグルテンの元となるたんぱく質の含量が多いため、よりしっかりとしたグルテンを作ることができます。

強力粉を使うことで、ライ麦粉を使うことで発生する「グルテン不足でボリューム出にくくなる問題」を解決することができるというわけです。

強力粉はいろいろなメーカーのものがあり、それぞれ微妙な違いがありますが、基本的には強力粉であればどれでもOKです。

一番メジャーな強力粉と言えば、日清製粉のカメリヤです。

スーパーでもよく見かけると思いますが、プロのパン職人も使う強力粉なので、強力粉で迷ったらカメリヤを選んでおけばまず間違いはありません。

小麦全粒粉

小麦全粒粉は小麦の粒を丸ごと製粉した小麦粉です。

白い小麦粉とは違い、小麦の表皮(ふすま)や胚芽の部分も含まれているため、白い小麦粉と比べて栄養価が高いのが特徴です。

全粒粉を使うと栄養面だけでなく、香りや味わいにも変化があります。

今回のレシピでは小麦全粒粉を粉全体の10%ほど入れています。たった10%と思うかもしれませんが、全粒粉特有の香ばしい香りや自然な甘みを感じることができると思いますよ。

私はAmazonの全粒粉をよく使っています。

ライ麦全粒粉

ライ麦全粒粉はライ麦の粒を丸ごと製粉したライ麦粉です。見た目はグレーで、白い小麦粉を見慣れているとちょっと違和感があるかもしれません。

ライ麦全粒粉を入れることで、小麦にはない独特の香りや香ばしさを持ったパンを作ることができます。

今回のレシピではライ麦粉を粉全体の20%配合しています。もっとライ麦粉の配合比率の高いパンはいっぱいありますが、そういったパンはちょっとクセがあるので、ライ麦粉を使ったパンを食べ慣れていない方は20%程度がちょうどいいんじゃないかなと私は思います。

ライ麦粉は普通のスーパーでは取り扱っていないことが多いと思いますが、私はいつもAmazonで買っています。

ライ麦サワー種

ライ麦サワー種はライ麦全粒粉を使って起こす自家製天然酵母です。

作り方は簡単で、清潔な容器にライ麦全粒粉と水を入れて温かい所に置いておくだけです。

一日経ったらライ麦全粒粉と水を足し、再び温かい所に置いておくのを繰り返せば、ライ麦全粒粉に元々付いている微生物が増え、発酵種として使えるようになります。

ライ麦サワー種は香りと旨味の塊で、これを入れることで、発酵時間が短くてもしっかりとした発酵の香りと旨味を感じるパンを作ることができます。

詳細な作り方は「ライ麦サワー種 作り方」で検索していただくといくつか出てきますので、そちらを参考に作ってみてください。

インスタントドライイースト

イーストには顆粒状の(インスタント)ドライイーストと、しっとりとした生イーストがありますが、おうちでパンを焼く場合はインスタントドライイーストが便利です。

生イーストには生イーストの良さがありますが、手に入れづらく価格が割高で、更に期限が短いため、おうちでのパン作りでは扱いづらいと思います。

インスタントドライイーストはスーパーで売っているものを使ってもいいですが、今回使っているのは「サフインスタントドライイースト赤」という、プロのパン職人も使うイーストです。

こちらは小分けタイプもあるので、頻繁にパン作りをしない人にもおすすめです。

塩

塩はおうちにある塩を使ってもらえればOKです。

こだわりたい方は、フランスパン作りなのでフランス産のゲランドの塩はいかがでしょうか。私も以前使っていたことがありますが、美味しい塩です。

水

水は水道水でも十分ですが、こだわりのある方はミネラルウォーターを使ってもいいでしょう。

ただ、硬水はパン生地を引き締める効果があるため、入れすぎには注意が必要です。コントレックスなどの超硬水を使う場合は、水全体の20%程度にしておきましょう。

ライ麦20%入りカンパーニュの作り方(工程)

ライ麦20%入りカンパーニュのレシピ・材料を確認したら、さっそく作り方を見ていきましょう。

ライ麦20%入りカンパーニュは以下の工程で作ります。

- 生地仕込み

- 一次発酵

- パンチ

- 一次発酵の続き

- 成形

- 二次発酵

- 仕上げ

- 焼成

生地仕込み

まずはライ麦20%入りカンパーニュの生地を仕込みます。

今回のレシピでは粉を全部合わせて300gですが、この程度の量なら手ごねで十分作れます。

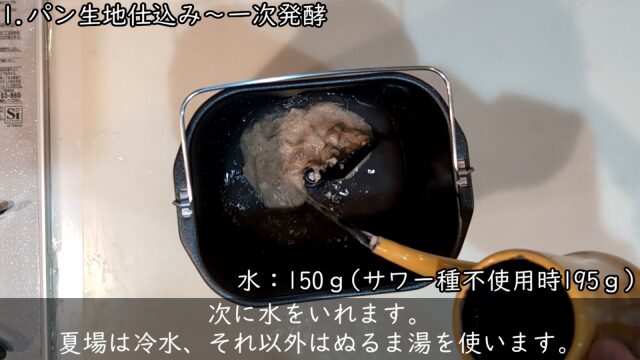

まずはボウルにライ麦サワー種を入れ、そこに水を入れて混ぜ、サワー種が混ざりやすくなるようにしておきます。

サワー種は前日に種継ぎをしてリフレッシュしておくと、酸味が出過ぎずにいいと思います。好みの問題もあるので、酸味が欲しい場合はしなくても構いません。

水は夏場なら冷水、それ以外はぬるま湯を使います。

今回、生地ができ上った時の温度(こね上げ温度)は27℃を目標にします(サワー種なしの場合は25℃)。

冷蔵保存したサワー種を使う場合は、それを考慮した水の温度にしておかないとこね上げ温度が低くなりがちなので注意しましょう。

こね上げ温度は水の温度でコントロールするので、水の温度をしっかり測っておき、「○○℃の水で仕込んだらこね上げ温度は○○℃だった」という記録を残しておくと、次第に狙ったこね上げ温度で生地を仕込めるようになります。

続いて残りの材料を入れていきます。

材料を入れる順番ですが、気を付けないといけないポイントが2つあります。それは、

- 冷水を使う場合は冷水に直接イーストを入れない

- 塩とイーストが直接触れないようにする

この2つで、どちらもイーストの発酵力に関係します。

冷水に直接イーストを入れてしまうと発酵が鈍くなる可能性がありますし、塩とイーストが長時間触れていると、こちらも発酵が鈍くなる可能性があります。

もしうっかりやってしまったとしても、すぐに他の材料を混ぜてしまえばほとんど影響はないのであまり神経質になる必要はありませんが、やらないに越したことはないので気を付けましょう。

他の材料に関しては、入れる順番は気にしなくてOKです。

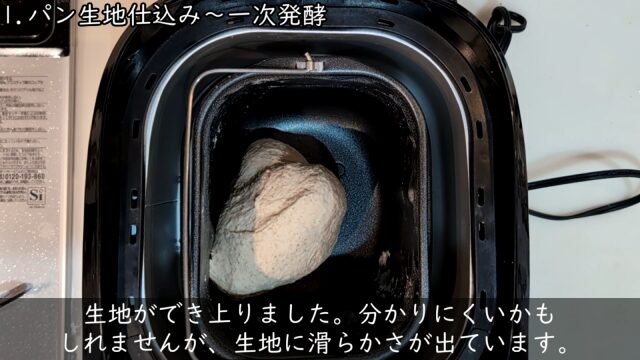

全ての材料を入れたら、10分程度こねます。生地がまとまり、滑らかになれば生地の仕込みは完了です。

生地が完成したらこね上げ温度を測りましょう。前述の通り、理想は27℃(サワー種なしの場合は25℃)です。

一次発酵

こね上げ温度を測ったら生地をバットに移し、一次発酵を行います。

一次発酵は30℃で30分間行います。30℃の環境は、オーブンに発酵機能があればそれを使うのが一番用意しやすいと思います。

無い場合は、できる限り30℃に近い環境を用意する必要があります。夏場なら常温でもOKですが、それ以外の季節は沸かしたお湯ごと生地をビニール袋で覆ったり、電気ストーブを使うなどしてできる限り30℃に近づける工夫が必要になります。

サワー種を使わないレシピで作る場合は、一次発酵は30℃で60分間行います。

サワー種は香りや旨味の塊なので、サワー種を入れると一次発酵を短めにしても美味しく作れるのですが、入れない場合はしっかりと一次発酵をとらないと発酵の旨味や香りを引き出すことができないので60分発酵させます。

なお、こね上げ温度が27℃(サワー種なしの場合は25℃)よりも高かった場合は発酵が早く進むため一次発酵の時間は少し短く、反対に低かった場合は発酵速度が遅くなるので長くして発酵状態を調整します。

一次発酵中は生地の乾燥に気を付けましょう。パン生地はとても乾燥しやすく、裸で置いておくとすぐに表面がカサカサになってしまいます。

ラップをしたり、濡れふきんを被せるなどして生地が乾燥しないような対策をして下さいね。

パンチ~一次発酵続き

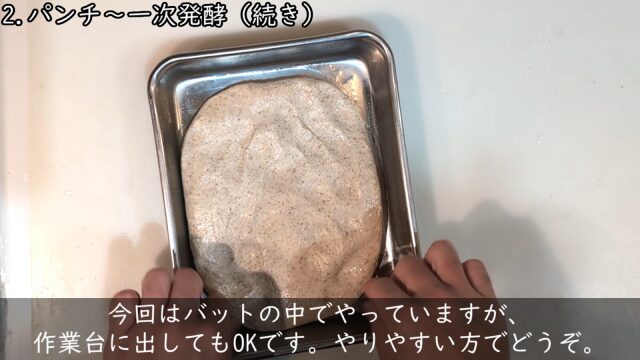

30分(サワー種なしの場合は60分)経ったらパンチをします。

パンチは生地を薄く伸ばして折りたたむ作業です。これをすることで生地に力がついてボリュームが出やすくなり、生地中の空気を入れ替えることで発酵が促進されます。

手のひらや指の腹を使って優しく生地を押さえ、薄く伸ばします。

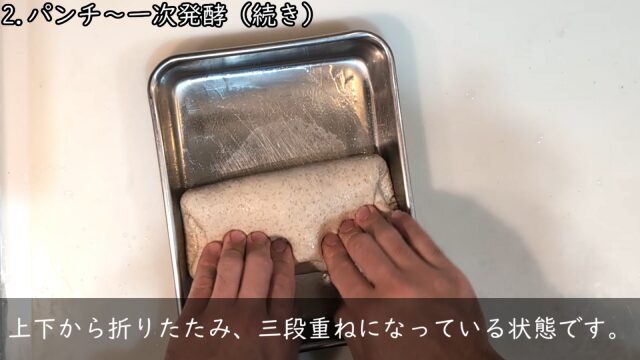

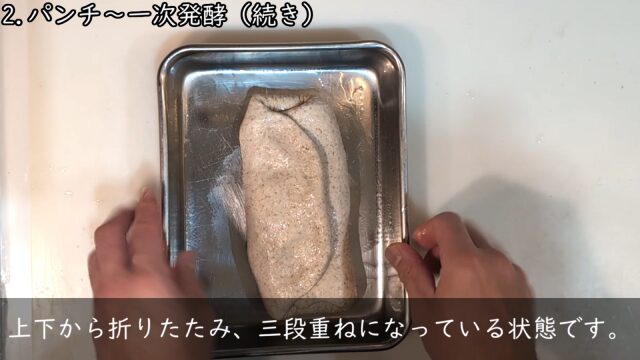

その後、上下から折りたたんで三段に重ね、90度向きを変えて更に下から折りたたんで三段になるように重ねます。

パンチが終わったら一次発酵の続きを行います。30℃で30分間(サワー種なしの場合も同じ)発酵させましょう。

ここでもしっかり乾燥対策をして下さいね。

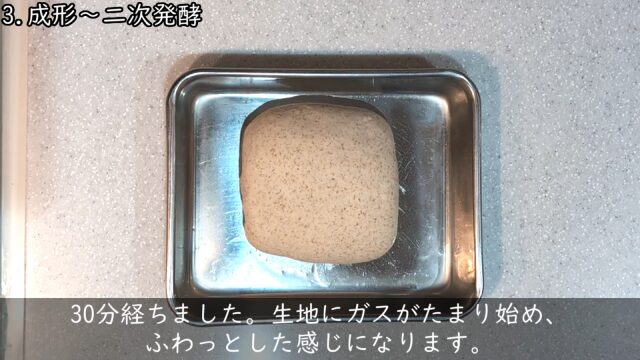

成形

一次発酵が終わったら成形をしていきます。

一つ前の画像と比べて、ふわっと膨らんでいるのが分かると思います。

生地がくっつかないように少しだけ生地と作業台に粉を振り、バットをひっくり返して作業台に生地を出します。

この時の粉は多すぎないように気を付けてください。しっかり目の生地なので、粉は少なくてもベタベタくっついたりはしないはずです。

粉が多すぎると生地が乾燥しやすくなったり、成形時に粉を巻き込むとパンの中に粉が残ってしまうことがあります。

生地を出したら手のひらや指の腹を使って生地を押さえ、大きなガスを抜きます。この時、指先で生地を押し潰してしまうと傷んでしまうので注意してくださいね。

大きなガスが残っていると焼き上がったパンの表面に気泡ができたり、中身に穴あきができてしまうので、やさしく扱いながらも大きなガスはしっかり抜きます。

大きなガスが抜けたら生地のきれいな面を下にして、四角く形を整えます。

その後、生地を上下から中心に向けて折りたたみます。先ほどのパンチのように完全な三段重ねではなく、上下の生地の端は少し重なる程度です。

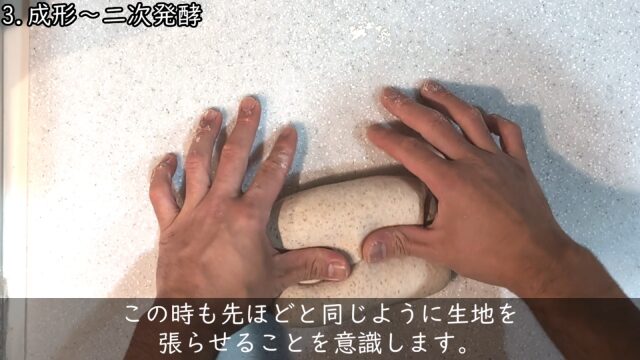

この時、生地をただ折りたたむのではなく、生地を「張らせる」ことを意識して折りたたむことがポイントです。

上の画像のピンク色で示した部分が張るように折りたたむと、この後の二次発酵中に生地がダレるのを防ぎ、ボリュームが出やすくなります。

続いて生地の向きを90度変え、同じように張らせながら上下の生地を中心に向けて折りたたみます。

その後、生地を縦に二つ折りにし、閉じ目をしっかり閉じれば成形完了です。

二次発酵

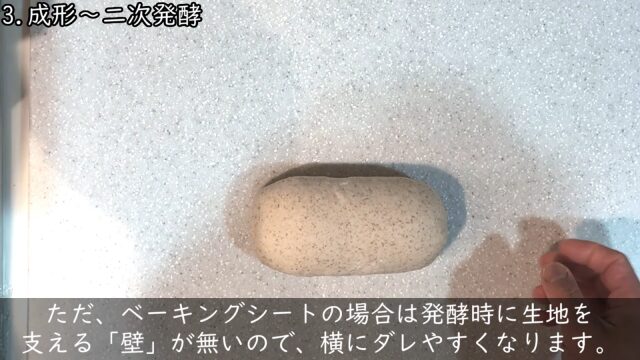

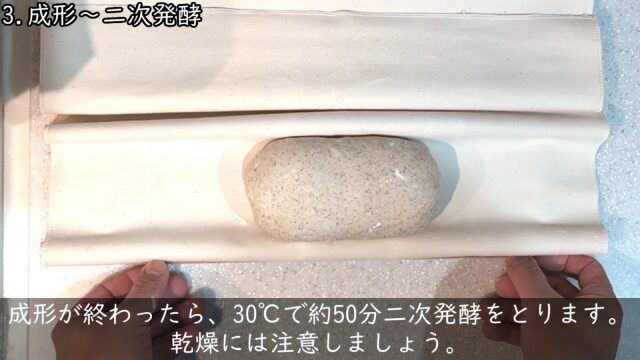

成形が終われば、次は二次発酵です。カンパーニュは発酵かごに入れて二次発酵を行うことが多いですが、今回はパンマットを使っています。

どちらも、二次発酵中にパンがダレて横に広がるのを防ぐことができます。

どちらもお持ちでない場合は、ベーキングシートに乗せて二次発酵を行うことになりますが、その場合は生地を支える「壁」の役割を果たすものが無いので、発酵かごやパンマットを使った場合と比べると縦のボリュームは控えめになります。

今回はパンマットを使っていますが、パンマットにひだを作り、その間にパンを乗せることでひだが壁になり、二次発酵中にパンが横にダレるのを防いでくれます。

二次発酵は30℃で約50分間行います。ここでも生地が乾燥しないように注意してくださいね。

仕上げ

二次発酵が終わったら仕上げを行います。

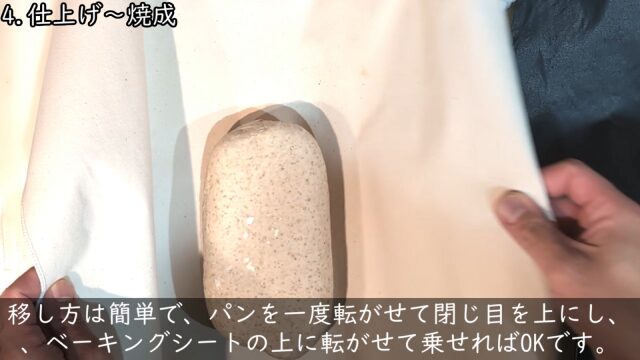

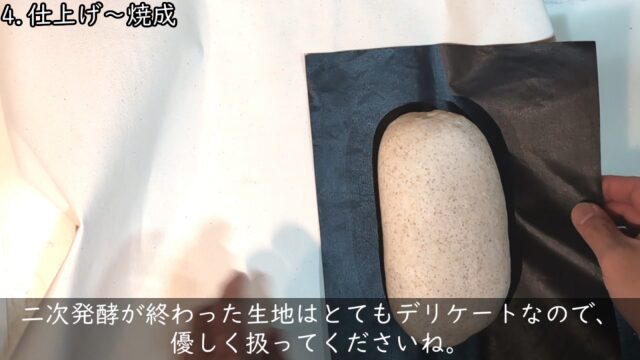

生地はパンマットに乗っているので、このままでは焼けません。そのため、ベーキングシートに移す必要があります。

やり方は簡単で、生地を転がしてベーキングシートに移します。パンマットを持ち上げて、生地を転がしましょう。

閉じ目が下になっているので一度生地を転がして閉じ目を上にします。その後、元に戻すように転がしてベーキングシートの上に乗せます。

二次発酵が終わった生地はたくさんガスを含んでいて、とてもデリケートです。雑に扱うとガスが抜けて膨らまなくなってしまうため、やさしく扱ってくださいね。

ベーキングシートに移し終えたら、表面に切り込みを入れていきます。

フランスパン作りでは、パンの表面に切り込みを入れることを「クープを入れる」と言い、カットした部分のことを「クープ」と呼びます。ちなみにクープ(Coupe)とはフランス語でカット、切り口、断面という意味です。

今回は生地の真ん中に一本、端から端までクープを入れます。

クープはナイフや片刃のカミソリで入れます。専用の「クープナイフ」というものもあり、特にバゲットなどにクープを入れる場合は、クープナイフがあるときれいにクープを入れることができます。

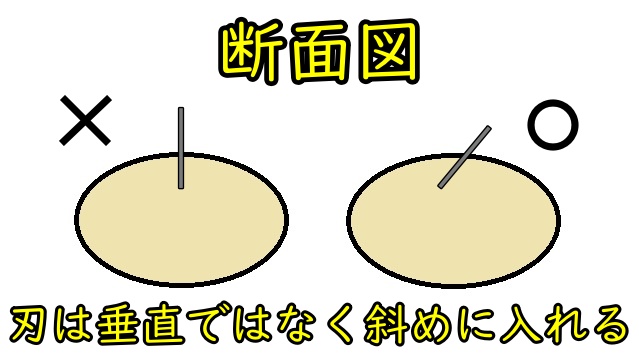

クープを入れる際のポイントは、

- 端から端までまっすぐにクープを入れる

- 刃は少し斜めに寝かせる

- クープは深く入れすぎない

- 生地表面がべたついていたら少し乾かす

この4点です。

クープは端から端までまっすぐに入れましょう。切れていない部分があると焼いた時にクープがうまく開きませんし、クープが斜めだったり波打っていたりすると(そういうパンもありますが)きれいな形に焼き上がりません。

クープを入れる際には、刃はパン生地に対して垂直ではなく、45度寝かせます。刃が斜めに入った方が、クープがうまく開いてボリュームが出やすくなります。

そして、クープは深すぎてはいけません。深すぎると開いたクープは厚くなり、ガリガリに硬く焼き上がってしまいます。

二次発酵時に乾燥対策をするため、パン生地の表面は少し湿っていると思いますが、湿っているとクープがきれいに入らないため、少しだけ表面を乾かしてあげるとスパッと切れますよ。

焼成

仕上げが終わったら、すぐに焼成をします。

事前にオーブンを250℃に予熱しておきます。この際、最初から天板を入れて予熱をします(上下段ある場合は下段に入れる)。

カンパーニュなどのフランスパンは下火(下からの熱)が重要なのですが、家庭用オーブンでは下火が不足しがちなので、最初から天板を入れて予熱し、温めておくことで下火不足を少しでも補ってあげます。

また、焼成時にスチームを出す必要がありますが、お使いのオーブンにスチーム機能があればそれを使ってください。無い場合は、金属製の小さなバットなどの耐熱容器を用意し、それも予熱開始時から入れておきます(天板の下)。

ベーキングシートに乗せたパンを木の板などに乗せ、予熱が完了したオーブンの天板の上に滑らせるように入れます。

スチームを入れながら250℃で5分焼き、230℃に落として25分焼きます。230℃に落としてから10分経過した時点で一度扉を開けてパンを回転させ、前後を入れ替えます(焼き色を均一にするため)。

オーブンの温度が下がってしまうとボリュームが出にくくなるため、手早く行いましょう。

お使いのオーブンがあまり焼きムラが出ない機種の場合は、前後を入れ替える必要はありません。

スチーム機能がないオーブンの場合、パンを入れたらすぐに耐熱容器に熱湯を100ml入れてスチームを出します。

全体にキレイに焼き色が付いたら完成です。

ライ麦20%入りカンパーニュ作りの注意点

ここまでライ麦20%入りカンパーニュの作り方を説明してきましたが、改めて注意すべきポイントを挙げていきます。

温度管理はきっちりと

カンパーニュに限らず、パン作りでは温度管理がとても重要です。

- こね上がった生地の温度(こね上げ温度)

- 一次発酵の温度

- 二次発酵の温度

この3つの温度はできるだけレシピに近づけられるようにすると、上手にパンを焼くことができます。

乾燥対策を忘れずに

これもカンパーニュに限ったことではありませんが、パン生地はとても乾燥しやすいので、パン作り全体を通して乾燥対策を忘れずにしましょう。

特に一次発酵、二次発酵の間はしっかりと乾燥対策をします。何もせずにそのままパン生地を置いておくと、すぐに表面がカサカサになり、パン生地が膨らまなくなってしまいます。

パン生地の入ったボウルやバットにはラップをかけたり、濡れふきんを被せるなどの乾燥対策をしてくださいね。

発酵時間は目安として考える

温度管理はできるだけきっちりやりたいところですが、こね上げ温度を毎回きっちりレシピ通りにするのはプロでも至難の業です。

また、発酵温度も発酵器や発酵機能付きのオーブンが無いと正確に管理するのは難しいですよね。

そのため、実際には多少のズレができてしまうわけですが、温度にズレがあると発酵スピードが変わります。温度が高ければ発酵は早くなりますし、温度が低ければ発酵は遅くなります。

レシピに書かれている発酵時間は「こね上げ温度がレシピ通りで、かつレシピ通りの温度で発酵させたときに適正な発酵状態になる時間」です。

そのためレシピの発酵時間はあくまでも目安として考え、実際の温度に合わせて調整をする必要があることを覚えておきましょう。

焼成温度はオーブンによって多少異なる

焼成温度(パンを焼く時のオーブンの温度)はオーブンによって多少異なるため、調整が必要になる可能性があります。

温度調整の考え方は、焼成時間(焼き時間)がレシピ通りになるようにし、レシピ通りの時間で焼き色が薄いようなら次回は温度を上げて、逆に焼き色が濃くなってしまうようなら次回は温度を下げます。

「時間は変えずに温度を変える」ということを覚えておいてくださいね。

さいごに

今回はライ麦20%入りカンパーニュを作ってみましたが、いかがでしたでしょうか。

カンパーニュは比較的難易度も低く(同じフランスパンでもバゲットは難しい)、慣れてしまえば結構簡単に焼くことができますよ。

冒頭でも書きましたが、カンパーニュは個人的にとてもおすすめのパンです。スライスしてトーストし、バターやジャムを塗って食べればそれだけで素敵な朝食になります。

また、サンドイッチ用のパンとしても優秀で、ハムとチーズ、マスタード、レリッシュあたりがあればもう最高!

ライ麦の独特の風味や味わい、食感もクセになる味わいだと私は思います。

今回はライ麦サワー種という天然酵母を使いましたが入れなくても作れますし、ライ麦サワー種作りは簡単なのでこれを機にサワー種を作ってみるのもいいんじゃないかなと思います。

今回作ったサイズのカンパーニュはパン屋さんで買うと結構いいお値段がしますが、自分で作れば材料費は比べ物にならないくらい抑えられるので、コスパも最高ですよ。

ぜひおうちパン作りを楽しんでくださいね!